-

沒有找到您想要的百科

衛星定位導航系統定位原理

衛星導航是采用導航衛星對地面、海洋、空中和空間用戶進行導航定位的技術。利用太陽、月球和其他自然天體導航已有數千年歷史,由人造天體導航的設想雖然早在19世紀后半期就有人提出,但直到20世紀60年代才開始實現。

1964年美國建成“子午儀”衛星導航系統,并交付海軍使用,1967年開始民用。1973年又開始研制“導航星”全球定位系統。蘇聯也建立了類似的衛星導航系統。法國、日本、中國也開展了衛星導航的研究和試驗工作。

衛星導航綜合了傳統導航系統的優點,真正實現了各種天氣條件下全球高精度被動式導航定位。特別是時間測距衛星導航系統,不但能提供全球和近地空間連續立體覆蓋、高精度三維定位和測速,而且抗干擾能力強。

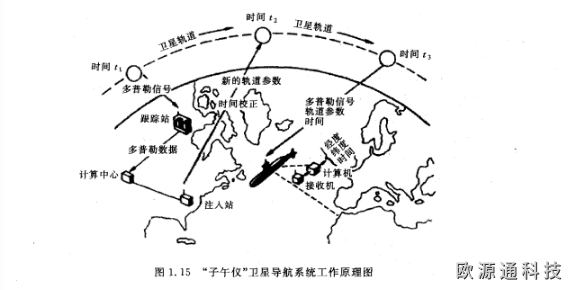

衛星導航系統由導航衛星、地面臺站和用戶定位設備三個部分組成,如圖1.14所示。

(1)導航衛星:衛星導航系統的空間部分,由多顆導航衛星構成空間導航網。

(2)地面臺站:跟蹤、測量和預報衛星軌道并對衛星上設備工作進行控制管理,通常包括跟蹤站、遙測站、計算中心、注入站及時間統一系統等部分。跟蹤站用于跟蹤和測量衛星的位置坐標。遙測站接收衛星發來的遙測數據,以供地面監視和分析衛星上設備的工作情況。計算中心根據這些信息計算衛星的軌道,預報下一段時間內的軌道參數,確定需要傳輸給衛星的導航信息,并由注入站向衛星發送。

(3)用戶定位設備:通常由接收機、定時器、數據預處理器、計算機和顯示器等組成。它接收衛星發來的微弱信號,從中解調并譯出衛星軌道參數和定時信息等,同時測出導航參數(距離、距離差和距離變化率等),再由計算機算出用戶的位置坐標(二維坐標或三維坐標)和速度矢量分量。用戶定位設備分為船載、機載、車載和單人背負等多種型式。

衛星導航按測量導航參數的幾何定位原理分為測角、時間測距、多普勒測速和組合法等系統,其中測角法和組合法因精度較低等原因沒有實際應用。

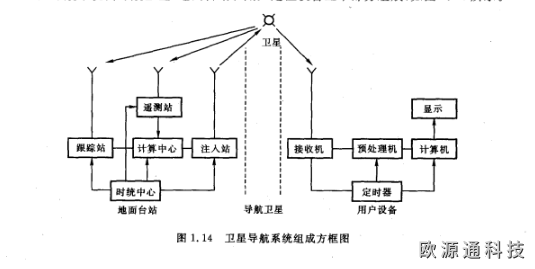

“子午儀”衛星導航系統采用多普勒測速定位體制,如圖1.15所示。用戶定位設備根據從導航衛星上接收到的信號頻率與衛星上發送的信號頻率之間的多普勒頻移測得多普勒頻移曲線,根據這個曲線和衛星軌道參數即可算出用戶的位置。